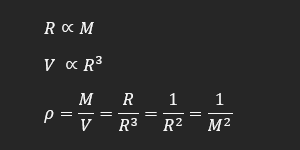

হাবল: আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতীক

Planetary Science

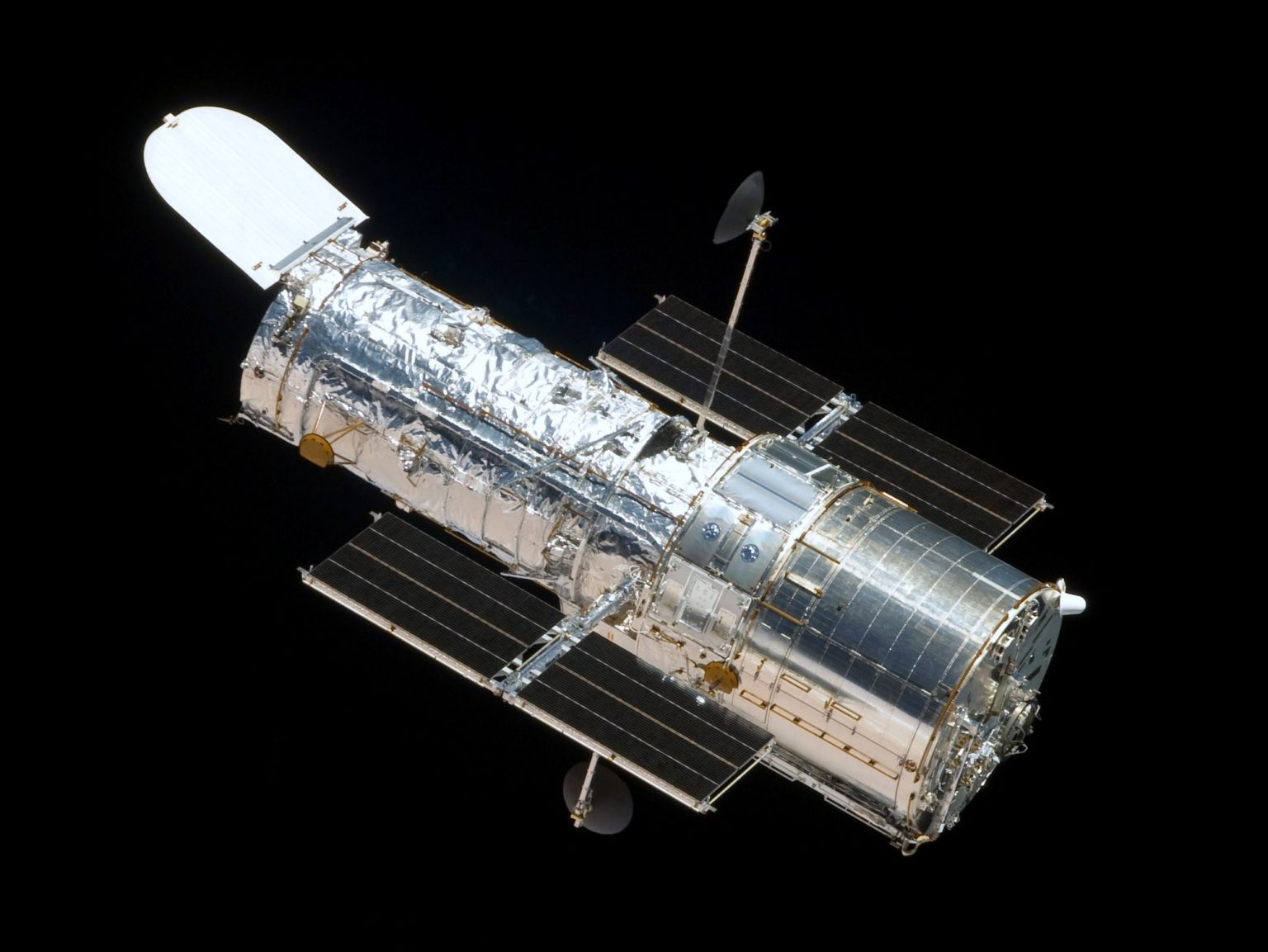

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, বর্তমান সময়ের প্রযুক্তির অন্যতম এক বিস্ময় যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মহাবিশ্বের চমৎকার ও দৃষ্টিনন্দন সব ছবি দিয়ে মুগ্ধ করেছে। এটি গ্রহ নক্ষত্র ও ছায়াপথের অজানা সব তথ্য প্রকাশ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, যা আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে যেভাবে আমরা পূর্বে কখনও কল্পনাও করিনি। কিন্তু ২৫ বছর ধরে সফলভাবে সেবা দান আর ১০,০০০ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্র এবং অর্ধ মিলিয়ন ছবির প্রকাশের পরে নাসা এই অসাধারণ সফল মিশনটি ইতি টানার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

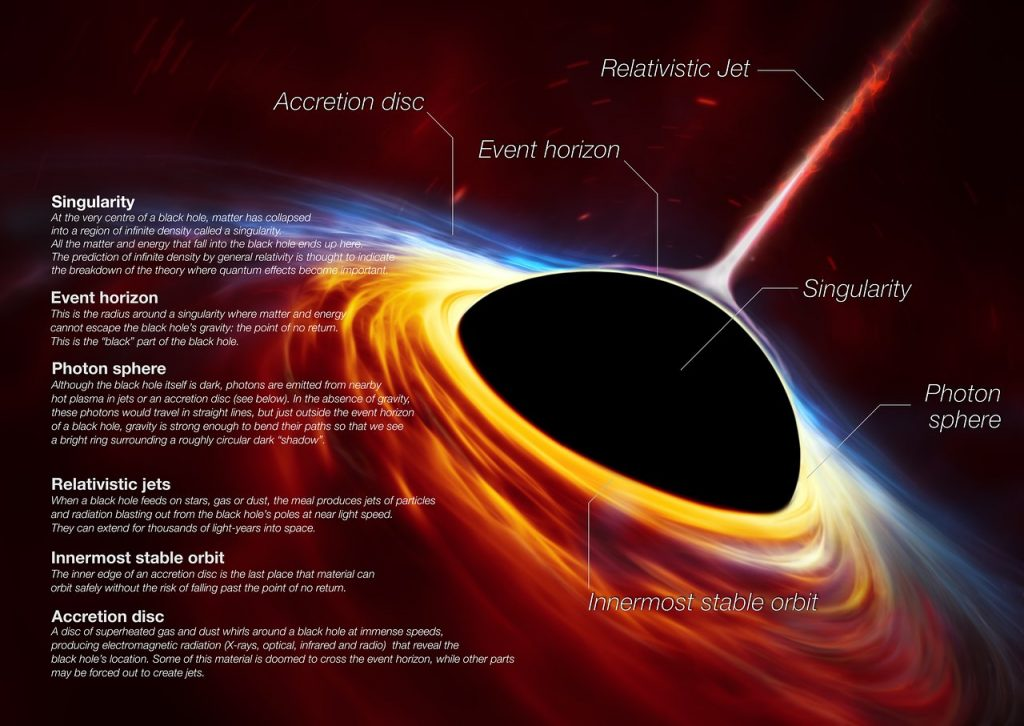

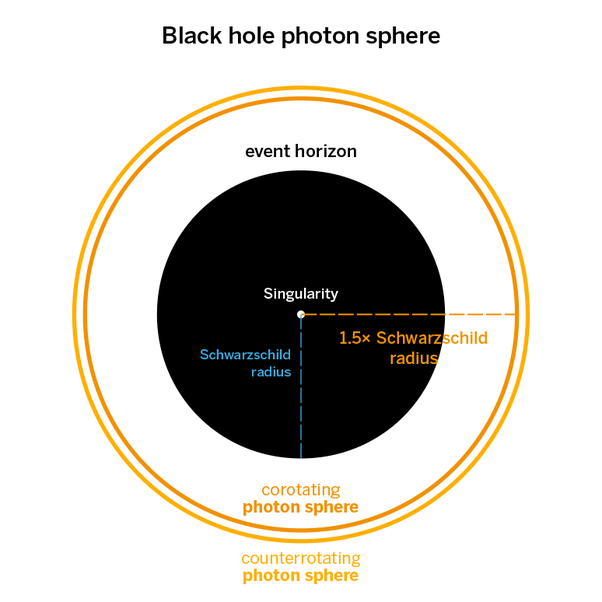

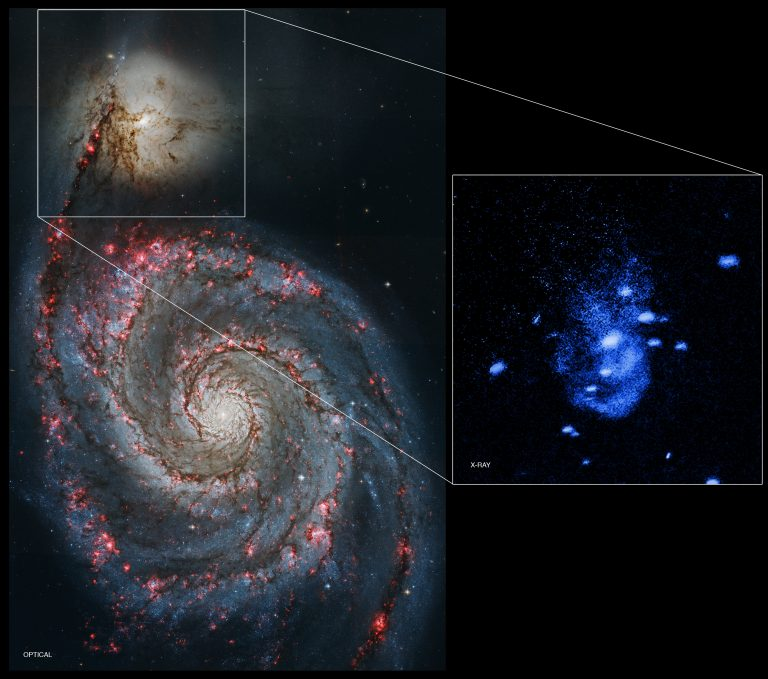

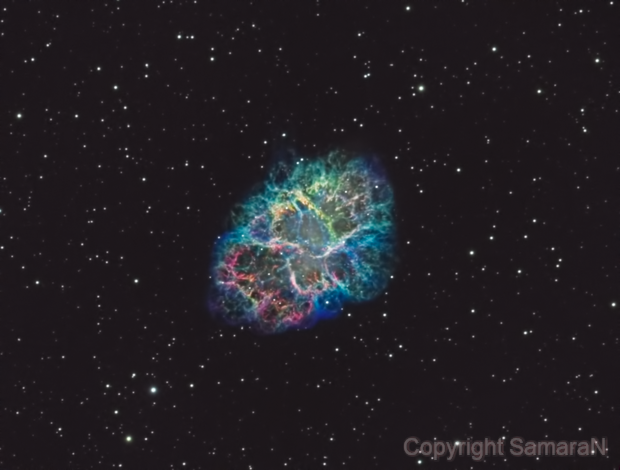

আমাদের সৌর জগতের গ্রহগুলোর অত্যাশ্চর্য সব ছবি গ্রহণের পাশাপাশি হাবল টেলিস্কোপ পর্যবেক্ষণ করছে মিল্কিওয়ে ও এর বাইরের গভীর মহাকাশ। ছবি তুলেছে পৃথিবী থেকে কয়েক মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র গঠনকারী নেবুলার ও নক্ষত্রের, যেগুলো সূর্যের তুলনায় একশত গুণ বড় ও মিলিয়ন গুণ উজ্বল। বিজ্ঞানীরা এই টেলিস্কোপের সাহায্যে ছায়াপথের সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক কিছু বলের অস্তিত্ব লক্ষ করেন। আরও পর্যবেক্ষণ করেন নক্ষত্রের জীবনের শেষ মুহূর্তে অত্যধিক পরিমাণ শক্তির নির্গমন। এখন পর্যন্ত হাবল দিয়ে যতগুলো ছবি তোলা হয়েছে তার মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল হাবল ডিপ ফিল্ড (HDF) ইমেজ যা দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সবথেকে প্রত্যন্ত ও প্রাচীন গ্যালাক্সিগুলোর সন্ধান দেয়।

ভূমিকা: আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতীক হাবল স্পেস টেলিস্কোপ— প্রযুক্তির এক বিস্ময় যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুগ্ধ করেছে মহাবিশ্বের দৃষ্টিনন্দন সব ছবি ও উদ্দীপনা জাগানো আবিষ্কার দিয়ে। আড়াই দশকের সেবায় গ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি সম্পর্কে এযাবৎ কালের সর্বাধিক অজানা সব তথ্য প্রকাশ করে এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

গ্রহান্তরের বিস্ময়: আমরা সবে যাত্রা শুরু করছি সৌরজগতের বিশ্বে— আমাদের একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ, অতীতে অগম্য বুধ, উত্তপ্ত শুক্র এবং দুর্বোধ্য মঙ্গলে। যাত্রা করছি গ্রহাণু বলয়ের মধ্য দিয়ে বাইরের গ্রহের দেশে এবং সবশেষে সৌরজগতের নিস্তব্ধ গভীরতায়। এই বিশ্বে সহজে অনুসন্ধানীয় মহাজাগতিক বস্তুগুলোর দূরত্বের পরিসীমা, চাঁদের জন্য ৪০০,০০০ কিলোমিটার (২৫০,০০০ মাইল), সৌরজগতের বাইরের দিকের দানব আকৃতির গ্রহ ও কাইপার বলয়ের জন্য যা কিনা কয়েক বিলিয়ন কিলোমিটার। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭২ সাল অবধি এক ডজনের মত নভোচারী চন্দ্রপৃষ্ঠে হেঁটেছেন চাঁদের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস জানার জন্য এবং চন্দ্রশিলা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন অধিকতর গবেষণার জন্য, যখন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মহাকাশযানগুলো ভ্রমণ করছে সৌরজগতের প্রধান প্রধান গ্রহগুলোতে এবং কিছু সংখ্যক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন প্রান্তে।

এই মহাকাশযানগুলো আমাদের চিন্তার গভীরতাকে ও দৃষ্টির পরিধিকে প্রসারিত করেছে নিকটবর্তী মহাশূন্যে, যেখানে হাবলের দৃষ্টি পৌঁছাতে অক্ষম (উদাহরণস্বরূপ, সূর্যের খুব কাছের গ্রহ বুধ যা হাবলের নমনীয় দৃষ্টির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর)। তা যাইহোক, এই ধরনের যান্ত্রিক অনুসন্ধানকারীরা অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিচালিত হয় খুবই ক্ষুদ্র সময়ের জন্য— আন্তগ্রাহিক মহাশূন্যের অতল সমুদ্রের ভিতর দিয়ে হাবলের দৃষ্টি শক্তি সম্ভবত অতোটা বিশদ নয় কিন্তু অতি দ্রুত সাড়া দিতে পারে অযাচিত সব ঘটনায় এবং বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী মহাজাগতিক বস্তুর আবহাওয়া পর্যবেক্ষক হিসেবে।

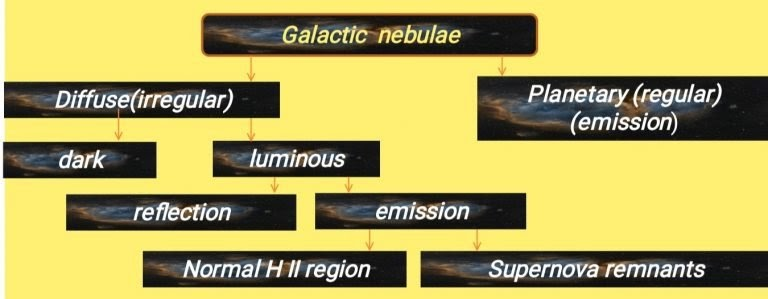

তারাদের খোঁজে: সৌরজগতে সফলতার পাশাপাশি হাবল স্পেস টেলিস্কোপের বিখ্যাত সব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে অনেক দূরের নক্ষত্রের রাজ্যে, যা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি গঠন করেছে, এবং গ্যালাক্সির মধ্যকার ধুলা-বালির মেঘ বা নীহারিকার দেশে।

এমনকি পৃথিবীর সবথেকে কাছের নক্ষত্রটিও এই সৌরজগতের অন্যযেকোনো কিছুর তুলনায় কল্পনাতীত দূরে। সবথেকে কাছের, মৃদু লোহিত বামন যা নামে পরিচিত, এতটাই দূরে, যে এর আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার (১৮৬,০০০ মাইল) বেগে ধেয়ে আমাদের টেলিস্কোপে আসতে প্রায় ৪.২ বছর সময় লাগে (পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসতে যে আট মিনিট লাগে তার সাথে তুলনা করে দেখুন)। অন্যভাবে চিন্তা করলে, প্রক্সিমা সেন্টারি ৪০ মিলিয়ন মিলিয়ন কিলোমিটার— এখন পর্যন্ত আমাদের সৌরজগতে খুঁজে পাওয়া সবথেকে দূরের বস্তু সেনা (Sedna) থেকে প্রায় ৩০০০ গুণ দূরে অবস্থিত।

আমাদের গ্যালাক্সির প্রায় সব নক্ষত্রই প্রক্সিমা সেন্টারি থেকে দশ, শত শত কিংবা কয়েক হাজার গুণ দূরে। তাই এটা কিঞ্চিত অবাক করার বিষয় যে পৃথিবী থেকে সবথেকে বড় নক্ষত্রটিও এতটাই ক্ষুদ্র হিসেবে প্রতীয়মান হয় যে একে ডিস্কে ধারণ করা অসম্ভব। সৌভাগ্যবশত, টেলিস্কোপ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে আলোর ক্ষীণ রশ্মিকে প্রশস্ত করে নক্ষত্রের অজানা তথ্য জানা যায়। এবং হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (HST) বহুদূরবর্তী অত্যন্ত ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় আলোক বিন্দুকে তাদের নিজস্ব সত্ত্বা— সূর্যের ন্যায় রূপান্তর করে এই ধরনের পদ্ধতিতে ভিন্ন মাত্রা এনেছে।

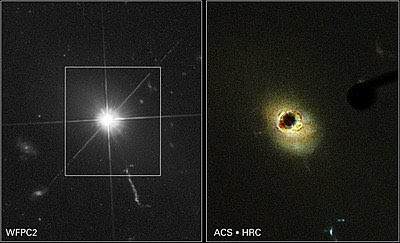

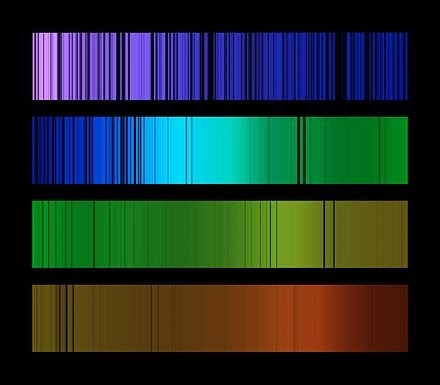

পদ্ধতির ঘনঘটা: প্রচলিত পদ্ধতিরগুলোর মধ্যে সবথেকে গ্রহণযোগ্য হল বর্ণালীবীক্ষণ (Spectroscopy)। নক্ষত্র বিচ্ছুরিত আলোকে রামধনুর ন্যায় বিভিন্ন রঙে (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য) বিন্যস্ত করার সাথে জড়িত— একটি যন্ত্রকে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) বলে। সব নক্ষত্রের আলোই ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর মিশ্রণে গঠিত যা সামগ্রিকভাবে একটিমাত্র রঙের আভাস দেয়। উনবিংশ শতাব্দী থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন রঙের সুনির্দিষ্ট মিশ্রণ ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তীব্রতা নক্ষত্রের উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে— লাল নক্ষত্র গুলো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, কমলা ও হলুদ গুলো উষ্ণতর, সাদা গুলোও উষ্ণতর এবং নীল নক্ষত্রগুলো সবচেয়ে উত্তপ্ত।

এছাড়াও নক্ষত্র থেকে যে আলো নির্গত হয় তার অন্যতম কারণ, নক্ষত্রের উপরিভাগের অণু ও আধানের শক্তির নির্গমন। প্রত্যেক রাসায়নিক উপাদানই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উৎপন্ন করে। ধন্যবাদ! এর অভ্যন্তরীণ গঠনকে। যার ফলে, সাধারণ বর্ণালীতে সচরাচর আঁকাবাঁকা অন্ধকার শোষণ বর্ণালী রেখা (absorption line) দেখা যায়। যেখানে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শক্তি শোষণ করে নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে গমন করে। এই বর্নালী রেখাগুলো নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠনের বিস্ময়কর রহস্যের বিবরণ দিতে সক্ষম। এবং যখন নক্ষত্রের বিবর্তনের তাত্ত্বিক মডেলের সাথে এই উপাত্ত মিলানো হয় তখন নক্ষত্রের বয়স ও বিবর্তনের ধাপ সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করে। অপরদিকে, নীহারিকা উত্তেজিত হতে পাড়ে তাপীয় ভাবে অথবা পার্শ্ববর্তী নক্ষত্রের আলোয়। যার ফলে, তারা নির্গমন করে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ও বর্ণের বিকিরণ যা নীহারিকার বর্ণালীতে বিকিরণ বর্ণালী রেখা (emission line) হিসেবে চিহ্নিত।

নক্ষত্র ও অন্যান্য বস্তুর গতি পরিমাপ করা বর্ণালীবীক্ষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। আমাদের সাপেক্ষে নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য বর্ণালীতে নীল অথবা লাল বর্ণের দিকে নক্ষত্রের আলো স্থানান্তরিত হওয়ার ধর্ম বিদ্যমান যা কিনা ডপলার ইফেক্ট (Doppler Effect) নামে পরিচিত। ডপলার ইফেক্টের বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে— উদাহরণস্বরূপ, একে অন্যের চারদিকে ঘূর্ণনরত একাধিক নক্ষত্র সিস্টেমের আপেক্ষিক ভর ও আকার হিসাব করতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বহু দূরবর্তী নক্ষত্রদের নিয়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রে অ্যাস্ট্রোমেট্রি নামক আরেকটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় (আকাশে নক্ষত্রের অবস্থানের সবথেকে সূক্ষ্ম পরিমাপ)। আকাশের দ্রুত গতিসম্পন্ন নক্ষত্রের সঠিক বেগ পরিমাপ করতে পারে এই পদ্ধতি। এমনকি সূর্যের চারপাশে ৩০০ মিলিয়ন কিলোমিটার প্রশস্ত পৃথিবীর কক্ষপথের দুই প্রান্ত থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে দৃশ্যমান নিকটবর্তী নক্ষত্রের সামান্যতম আপাত অবস্থানের (Parallax) পরিবর্তনও এটি পরিমাপ করতে পারে।

এদিকে মহাজাগতিক বস্তুর উজ্জ্বলতার সূক্ষ্ম পরিবর্তন পরিমাপ করা হয় ফটোমেট্রি (Photometry) নামক পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতি দিয়ে যেসকল নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার নিয়মিত বা অনিয়মিত পরিবর্তন ঘটে (Variable Stars) তাদের মিটিমিটি স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করা যায়।

ফটোগ্রাফিক ইমেজিং নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্য উদঘাটনে বিফল হলেও নক্ষত্র নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এর একটা বড় অবদান রয়েই যায়। মহাশূন্যে আলোক বর্ষ জুরে প্রসারিত এবং অনেক অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নীহারিকা— যা দিয়ে নক্ষত্র গঠিত হয়, সেগুলো এবং এই নক্ষত্রগুলো জীবনচক্রের শেষ পর্যায়ে যে পরিণতি ধারণ করে, উভয়ই মিলিয়ন, এমনকি বিলিয়ন বছর স্থায়ী হয়। নক্ষত্রের জীবন চক্রের এই সব পর্যায়ের রহস্য উদঘাটন একমাত্র হাবলের মত দীর্ঘ এক্সপোজারের টেলিস্কোপের পক্ষেই সম্ভব। সবমিলিয়ে, ২০ বছরে নক্ষত্রের জন্মের রহস্য ও মৃত্যু সম্পর্কে নতুন তথ্য উন্মোচন, দূরবর্তী সৌরজগৎ এবং সম্পূর্ণ নতুন প্রকার নক্ষত্রের রহস্যভেদ করে হাবল বিশাল প্রভাব ফেলেছে নক্ষত্র সম্পর্কে আমাদের অর্জিত জ্ঞানে।

গ্যালাক্সির রাজ্যে: প্রায় ১৫০,০০০ থেকে ২০০,০০০ আলোক-বর্ষব্যাপী বিস্তৃত আমাদের এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি বহু নক্ষত্র বিশিষ্ট একটি সিস্টেম। যাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান আছে দশ কিংবা একশ হাজার আলোক-বর্ষ দূরের স্যাটেলাইট সিস্টেম। গোটা মহাবিশ্বই গ্যালাক্সিতে পরিপূর্ণ যা আবার বহু মিলিয়ন আলোক-বর্ষ ব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এই সকল গ্যালাক্সিদের রহস্য উন্মোচের জন্য হাবল প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঐ দিগন্তে।

বহুদূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলো আসলে গ্যালাক্সির ভিন্ন ভিন্ন অংশের কয়েক বিলিয়ন স্বতন্ত্র নক্ষত্র, হাজার হাজার দ্যুতিমান নীহারিকা, মাঝে মধ্যে কেন্দ্রের সক্রিয় গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াস নামে পরিচিত ডিস্ক আকৃতির উজ্জ্বল বস্তু থেকে আগত আলোর মিলিত রূপ। হাবল সাধারণত এই সব গ্যালাক্সির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য কাছাকাছি অন্য সব বস্তুর মত একই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করে। বর্ণালীবীক্ষণের (Spectroscopy) সাহায্যে তাদের মধ্যকার পদার্থের ভৌত ধর্ম এবং ফটোমেট্রি (Photometry) দিয়ে নিউক্লিয়াসের উজ্জ্বলতার তারতম্য পর্যবেক্ষণ করে। যেহেতু মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের জন্য গ্যালাক্সিগুলোতে মোটামুটি সাধারণ প্রবাহ লক্ষ করা যায় তাই বিশেষত অতিদূরবর্তী গ্যালাক্সির জন্য ডপলার ইফেক্ট (Doppler Effect) খুবই কার্যকারী। মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও ইতিহাস বোঝার জন্য সম্প্রসারণ (Expansion) অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে গ্যালাক্সির গঠন সম্পর্কে দুর্বোধ্য সব বিবরণের রহস্যভেদ করতে সরাসরি চিত্রগ্রহণ (Direct Imaging) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কয়েক বিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরের গ্যালাক্সি থেকে আগত আলো সনাক্ত করতে পারে অনেক লম্বা “ডিপ ফিল্ড (Deep Field)” এক্সপোজার। ধন্যবাদ সময়কে- যা অতিবাহিত হয়েছে এই গ্যালাক্সিগুলো থেকে আলো আমাদের কাছে আসতে, ফলে আমরা দেখতে পাই গ্যালাক্সির ইতিহাসে তাদের যে প্রাথমিক অবস্থা ছিল তা, যা আমাদের গ্যালাক্সির বিবর্তনের দুর্বোধ্য গল্প পুনর্গঠন করতে সাহায্য করে।

হাবলের পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি একে দিয়েছে বহুদূরবর্তী গ্যালাক্সির আলাদা আলাদা নক্ষত্রের রহস্য উদঘাটনের অসাধারণ ক্ষমতা। নিকটবর্তী মহাশূন্যের তুলনায় যেসকল নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার নিয়মিত পরিবর্তন ঘটে (Cepheid Variables), সেই সকল নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই মহাবিশ্বের আকার ও বয়সের ধারণা করতে পারেন, যখন অনেক অনেক দূরের বিস্ফোরিত নক্ষত্র— যা টাইপ ১এ সুপারনোভা নামে পরিচিত, মহাবিশ্বের অন্যতম রহস্যজনক ডার্ক এনার্জির রহস্যভেদ করতে সাহায্য করেছে।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ আমাদেরকে মহাশূন্যের সবথেকে কাছের প্রতিবেশী, চাঁদ থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের সবথেকে দূরবর্তী অংশ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে শিখিয়েছে।

Comments

2023-11-05